皆さん、こんにちは! オリジナルウェイブ末広です!

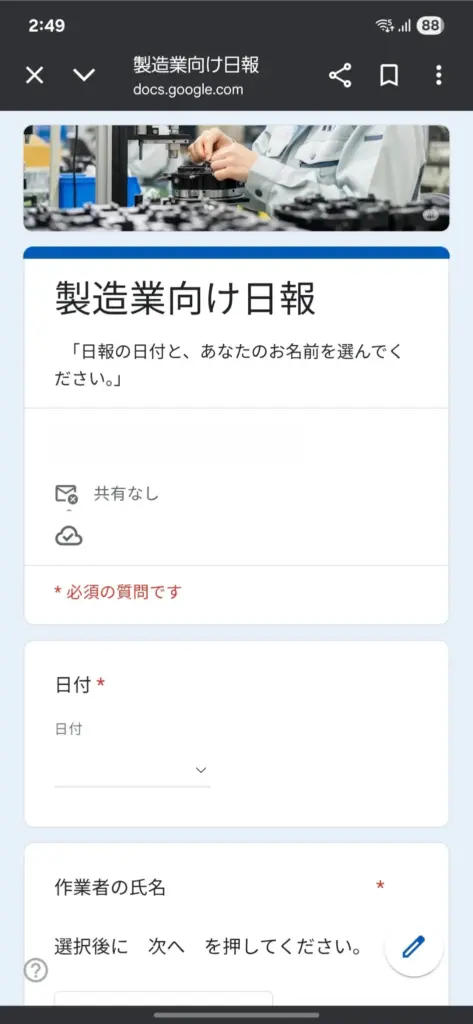

手書きの日報をやめて、Googleフォームを使うことで

「①入力が楽になる」「②転記作業がなくなる」というお話をしました。

「おお、これだけでもすごい!管理者の手間がかなり省けるぞ!」 そう感じていただけたのではないでしょうか。

しかし、私たちプロは、ここで満足しません。 なぜなら、この「ただデータが溜まっているだけのシート」は、いわば「収穫したままの野菜」と同じだからです。このままでは、まだ最高の料理は作れません。

今回は、この集まったデータを本当の「宝の山」に変える、もう一段階上のプロの技についてお話しします。

そのシート、本当に「分析」できますか?

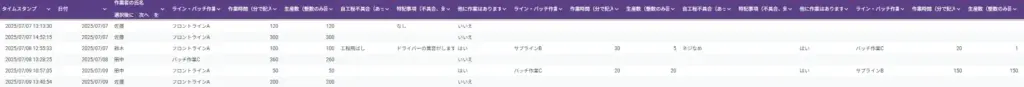

先ほどの、フォームから自動で転送されたシートをもう一度見てみましょう。 一見、キレイにまとまっているように見えますが、もし社長からこう言われたら、すぐに答えられますか?

- 「製品Aの組立作業だけに絞って、今月の生産数と作業時間を見せてくれ」

- 「田中さんと鈴木さん、どちらがどの作業を得意としているかデータでわかる?」

- 「最近、不具合報告が増えているのは、どの作業が原因なんだろう?」

この「生のデータ」のままでは、これらの問いに即答するのは難しいはずです。 なぜなら、一人の作業員さんが行った複数の作業が、1行の中にまとめて記録されているため、作業ごとの正確な分析がしにくいのです。

プロの技:データは「料理」して初めて美味しくなる

そこで私たちは、この「生のデータ(収穫した野菜)」を、分析しやすい形に自動で「料理(整形)」する仕組みを加えます。

【BEFORE】生のデータ(データが横長で、飛び飛びなので見辛いです。)

【AFTER】プロが料理したデータ (作業者と作業名ごとに振り分けられています。)

いかがでしょうか。AFTERのシートでは、1つの作業が1行に分割され、誰が・いつ・何を・どれくらいの時間で行ったかが一目瞭然です。 これなら、先ほどの社長の質問にも、フィルター機能などを使えば一瞬で答えられますよね。

例として フロントラインA のみを抽出してみました!

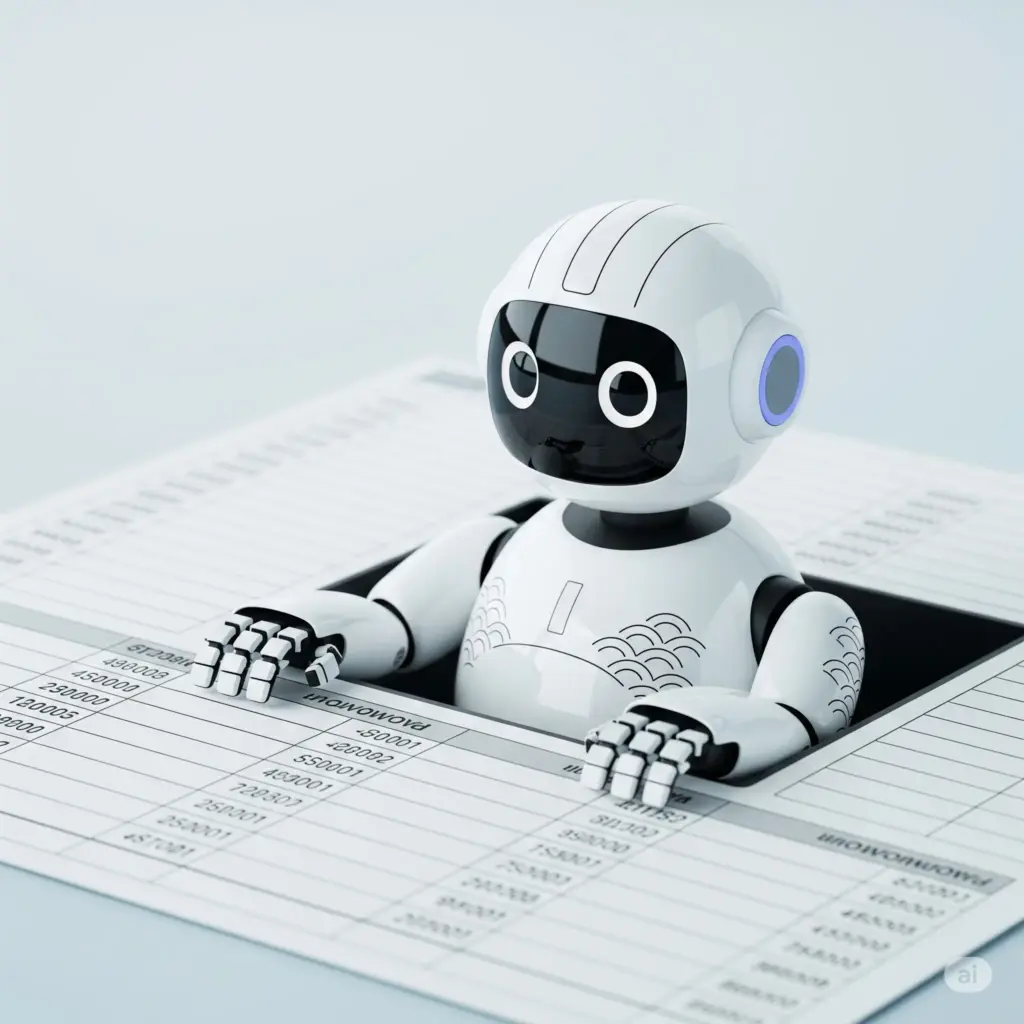

「え、でもこの変換作業も、手作業でやるの?」

いいえ、もちろん違います! 私たちは、スプレッドシートに「データお片付けロボット(GAS)」を住まわせることで、この整形作業も完全に自動化します。

このロボットは、

- フォームから新しい日報データが来ると、自動で目を覚まします。

- 1行に複数の作業が記録されていたら、ハサミで切り分けるように分割します。

- 分割した作業を、分析しやすいように新しいシートへ1行ずつキレイに並べ直します。

この「もう一段階の自動化」を加えて初めて、データは単なる“記録”から、経営判断に使える“資産”へと変わるのです。

まとめ:本当のDXは「入り口」の設計で決まる

前編でお話しした「入力の自動化」。 そして今回ご紹介した「整形の自動化」。

この2つが揃って、日報は未来を良くするための「宝の山」になります。

「なるほど、そこまでやってくれるのか!でも、うちの会社でこの仕組みを作るのは難しそうだ…」

そう思われたかもしれませんね。 おっしゃる通り、今回の「お片付けロボット」を作るには、少し専門的な知識が必要です。

しかし、もっと大切なことがあります。 それは、どんなに優れたロボット(自動化の仕組み)がいても、最初の「日報フォーム」の設計が良くなければ、宝の山は生まれないということです。

後で分析しやすいようにするには、どんな質問項目にすればいいのか? 作業員さんが迷わず入力できる選択肢の作り方とは?

実は、この「入り口の設計」こそ、私たちプロが最も経験と知見を注ぎ込む部分なのです。

もしこの記事を読んで、 「ウチの業務に合った日報フォームって、どう作ればいいんだろう?」 「データ活用まで見据えた相談をしてみたい」 と少しでも感じていただけたら、ぜひ一度、私たちにお声がけください。

まずはあなたの業務内容をじっくりヒアリングし、未来のデータ活用まで見据えた「最強の日報フォーム」の設計を、無料でお手伝いします。 そこから先の「自動整形」に興味が湧いたら、その時にまたご相談いただければ大丈夫です。

あなたの工場の「もったいない」を「未来の強み」に変える、その第一歩を一緒に踏み出しましょう。

[無料相談はこちらから] https://original-wave.jp/contact/

次回は【後編】として、実際に集まったデータをどのように「見える化」し、現場の改善に繋げていくのか、具体的な活用事例をお話しします!

コメント